ものづくりをしていくなかで、図面がなく先にモノがあったりする場合があります。

これをCADにする場合はどうするか。

測定方法は2つ

測定方法は2つあります。

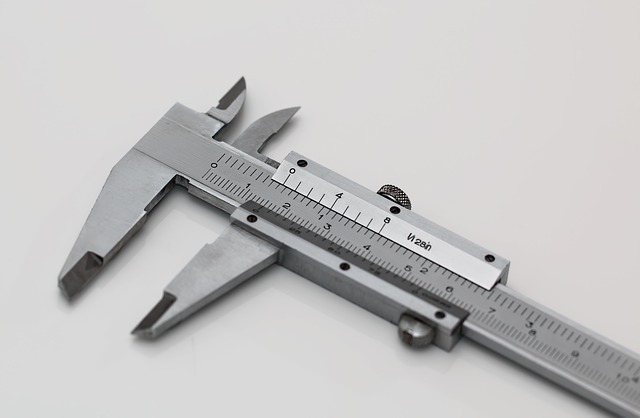

一つは、ノギスと呼ばれる専門定規を使って手作業で採寸し、それをCADに書き上げていきます。

これは対象となるものの幅や長さ、深さなどを簡易的に図ってくれる定規のような測定器です。

ただし、これはどんなものでも測定出来るわけではなく、30センチを超える大きなものや、曲面や曲線そして角度などは測定することは難しいですね。

一般的に、平面に近い小さな立体物を計測するのに向いています。そのようなものであれば、ノギスで各所を計測し、そのサイズをCADソフトに入力していけば、ほぼ同じものはモデリング出来ると思います。

ただ、よく見てみると、1mm以下の寸法は目分量で認識するしかないので、「ほぼ同じもの」という表現をしました。もちろん、測定値をデジタルで表示するデジタルノギスもあります。

このノギスであれば、平面で構成された立体物はある程度の大きさのものまで正確に計測することが出来ます。

3次元測定という選択

しかし、角が丸かったり、複雑なRが多用されているようなものだったらどうでしょう。

デジタルノギスでも計測は不可能です。

そんなときには3次元測定という選択肢があります。

これはどんなときに使うかというと、

①自分で作ったものを3D CAD化して、3Dプリンタでプリントしたい。もしくは量産したい。

②古い部品で、その部品が欠けてしまったときのために予備を作らなくてはいけないが、肝心の図面がない。

このような場合に3次元測定を行い、機械的に360°の方向から正確に測定しそれを図面化するというものです。この方法であれば現物と全く同じものをCAD図面にすることができます。

一番ニーズが多いパターンとしては、自分で作ったものと同じものを作りたいという場合に三次元測定という手法が選ばれますね。この手法で測定を行った後、測定データをCAD化すれば、現物と同じもののデータが完成します。

3次元測定から3D CADデータまでの流れ

実際に現物を3次元測定し、それを3D CADデータにするまでの流れを簡単に説明します。

まず、現物を測定器のテーブルに置いて、様々な角度からそれを測定します。測定にはその機械によっていくつかの測定方法がありますが、ここでは光を使った測定で説明します。

現物を置いたテーブルの上からプロジェクターのような光が現物を照射します。その光の原点(照射元)から現物までの各距離スキャニングし、それをデジタル化してコンピュータの画面に表示されます。

テーブルをいろんな角度に回転させながら、対象物全体を測定し終えるとパソコンの画面に現物と同じような形状が完成されます。

しかしその画面を拡大してみると、実は点の集まりです。無数の数百万という点が集まり、測定したものの形をつくっています。

その後、コンピュータが自動で3つもしくは4つの点を結んで三角形の面を作り、この3つの面の集合体で全体を覆っていきます。

このようなデータが完成されたら、測定は無事終了です。

ただし、このデータはただの測定データで、CADデータではありません。このデータをCADソフトに読み込ませて、CADソフトでこのデータをなぞって行きます。つまり、下絵としてこのデータを扱いこの上に新たにCADデータを作っていきます。これをトレースといいます。

このトレースが正確にできると、改めてCADデータが完成します。

少し駆け足でご説明いたしましたが、大まかに現物から3D CADデータを作成する流れをご紹介いたしました。

なるほど〜と思っていただけると嬉しいです。

3次元測定、CAD設計、作成代行に関するご相談はこちら

この記事を書いた人

MAKERS DESIGN株式会社

代表取締役 橋本荘一朗

MAKERS DESIGNは代表自信の経験から、CAD図面作成コストを効率的見直し、従来の一般的な価格の50%の価格で提供している会社です。

コメント